主な研究内容

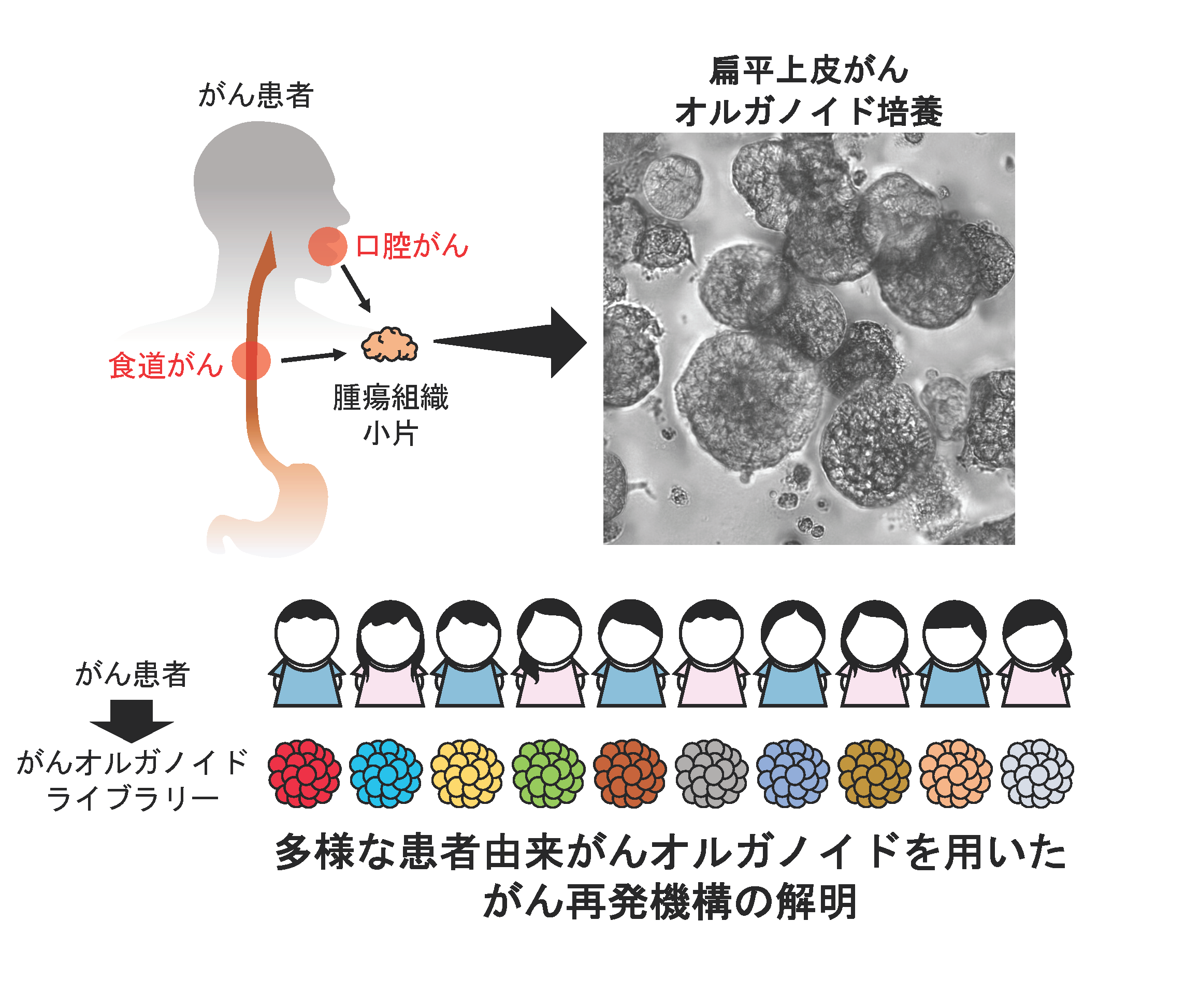

1. 患者由来オルガノイドで挑む ヒトがんの解明と再発制御

(大学院教授 佐藤 卓)

がん治療では集学的治療により腫瘍量を一時的に抑えられても、生き残った治療耐性がん細胞が再発の原因となり、治療成績向上の大きな障壁となっています。したがって、治療抵抗性を示す細胞集団の同定と制御は、がんによる死亡の主要因である再発の克服につながり、多くの患者の長期予後改善に寄与すると考えられます。加えて、再発抑制による医療費の削減、長期入院や治療による労働生産性の低下防止、働き盛り世代の社会復帰の促進など、社会経済的な波及効果も極めて大きいといえます。こうした再発の起点となる微小遺残腫瘍は、ごく少数の細胞で構成されており、現在の画像診断技術やリキッドバイオプシーではその存在を捉えることはもとより、その性質を詳細に解析することも極めて困難です。私たちはこの課題に対し、臨床医と連携して患者腫瘍からオルガノイドライブラリーを構築し、シングルセル解析やメタボローム解析といった先進的な技術を駆使することで、再発を引き起こす本質的なメカニズムの解明に取り組んでいます。将来的には、得られた知見に基づいて、がん再発を予防する新たな治療戦略の創出を目指します。

参考論文

1) Nakagawa S*, Sato T*# et al. Commun Biol. 8, 507. (2025) (*:equal contribution, #: co-corresponding)

2) Sase M*, Sato T* et al. Dev Cell. 60, 396-413.e6. (2025) (*:equal contribution)

3) Sato T et al. Nat Cell Biol. 22, 919-926. (2020)

2. 金属酵素の構造機能解析と大腸菌アミノ酸要求性発現宿主株開発

(講師 岩崎 俊雄)

研究内容・業績等の委細については、リンク先の研究ホームページ

https://fesworld.jp/

をご参照ください。

参考論文

1) Iwasaki T et al. J. Am. Chem. Soc. 131, 13659-13667. (2009)

2) Iwasaki T et al. J. Am. Chem. Soc. 134, 19731-19738. (2012)

3) Iwasaki T et al. J. Biochem. (Review) 169, 387-394. (2021)

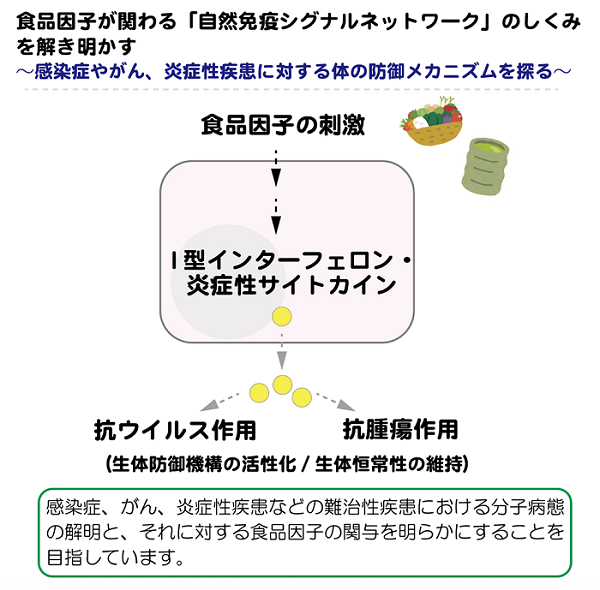

3. 食品因子が関わる「自然免疫シグナルネットワーク」のしくみを解き

明かす ~感染症・がん・炎症性疾患に対する体の防御メカニズムを探る~

(講師 早川 清雄)

私たちの体には、細菌やウイルス、がん細胞などの“外敵”から身を守るための仕組みが備わっています。その中でも、最前線で働くのが「自然免疫(しぜんめんえき)」と呼ばれる防御システムです。

この研究では、食品因子が、自然免疫の働きにどのように影響するのかを、細胞の情報伝達のネットワーク(=シグナルネットワーク)に着目して、分子レベルで解析しています。

自然免疫は、感染症、がん、慢性炎症、自己免疫疾患など、さまざまな病気の発症や進行にも深く関わっていることがわかってきました。食品因子が自然免疫に与える影響を明らかにすることで、将来的な病気の予防や新しい治療法の開発につなげることを目指しています。

参考論文

1) Hayakawa S et al. JCI Insight. 7, e138539. (2022)

2) Hayakawa S*, Shiratori S* et al. Nat. Immunol. 12, 37-44. (2011) (*:equal contribution)

3) Takaoka A, Hayakawa S et al. Nature. 424, 516-523. (2003)

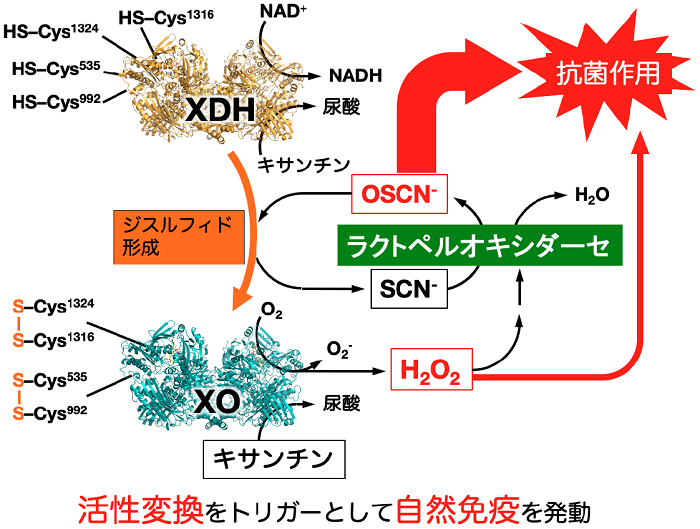

4. 哺乳類キサンチン酸化還元酵素

脱水素酵素/酸化酵素変換の分子機構と生理的意義

(助教 草野 輝男)

キサンチン酸化還元酵素(XOR)は分子内にモリブドプテリン、鉄硫黄中心、FADを含む金属フラビン酵素です。生体内ではヒトのプリン代謝の最終ステップを触媒する尿酸産生酵素として働き、痛風治療薬のターゲットになっています。さらに生体内で活性酸素を産生する分子として、虚血再灌流障害をはじめとする多くの病態に関与する報告があり、臨床医学的にも重要です1)。哺乳類 XOR の特徴として活性変換が知られています。XORは通常は脱水素酵素活性を示し、尿酸生成にともない NADH を産生しますが、構造変化をおこし酸化酵素型に変換されると活性酸素を産生します。この活性変換は、従来は炎症や障害された組織などに起こる病理的な現象と考えられてきましたが、最近の研究において乳汁や口腔粘膜では他の分子と協調して引き起こされる局所免疫の一環であることを明らかにしました(図)2)。この自然免疫機構は XOR の活性変換をトリガーとしており、痛風治療薬として利用されている XOR 阻害剤で抗菌作用をコントロールできるため、現在は臨床応用につなげる研究に取り組んでいます。

参考文献

1) Kusano T et al. Redox Biol. 59, 102573.(2023)

2) Kusano T et al. Nat Commun. 10, 4904. (2019)

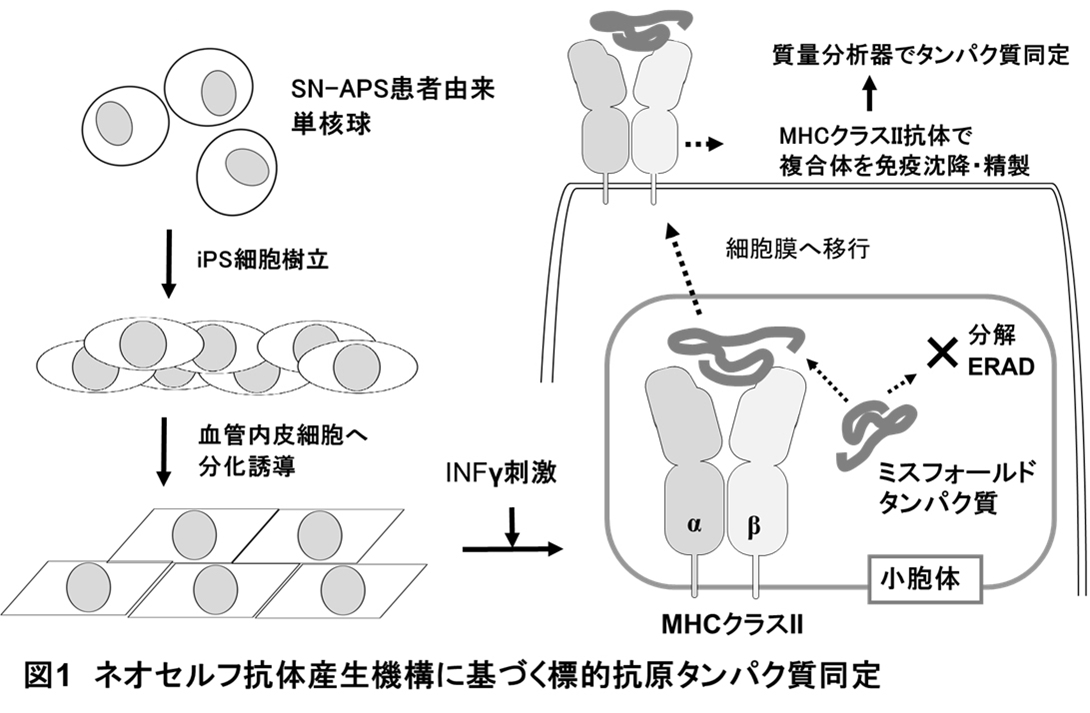

5. ネオ・セルフ抗体産生による自己抗体の探索と、頸管熟化機構の解明

(助教 片山 映)

・流産・死産を反復する不育症患者のうち、自己免疫疾患の症状を示すが、病因が不明な患者が存在する。非免疫細胞由来のネオ・セルフ抗原-抗体は、古典的な適応免疫の開始メカニズムとは異なる産生機構で発現し、その一部は不育症の病因となっている。そこで、未知の自己抗原の探索として、iPS細胞や初代培養細胞によるネオ・セルフ抗体産生機構に基づいた解析を行っている(図1)。現在、炎症刺激により、細胞表面に提示れたMHCクラス2複合体に含まれる抗原候補タンパク質の同定法を確立し、さらに患者検体への適応を進めている。

・妊娠中期より頸管熟化が進み早産となる病態は、妊娠の維持に関わるホルモンのプロゲステロン(P4)の感受性が要因の一つとされる。線維芽細胞は頸管を構成する主要な細胞で、P4受容体による転写調節機構により、細胞外マトリクスのコラーゲンを制御している。早産時の頸管熟化の分子機構について、患者検体由来の初代培養細胞を用いた解明を行っている。

参考文献

1) Kuwabara Y, Katayama A, et al. PLOS one. 13, e0198472. (2018)

2) Kuwabara Y, Katayama A, et al. Am J Reprod Immunol. 78 (2017)

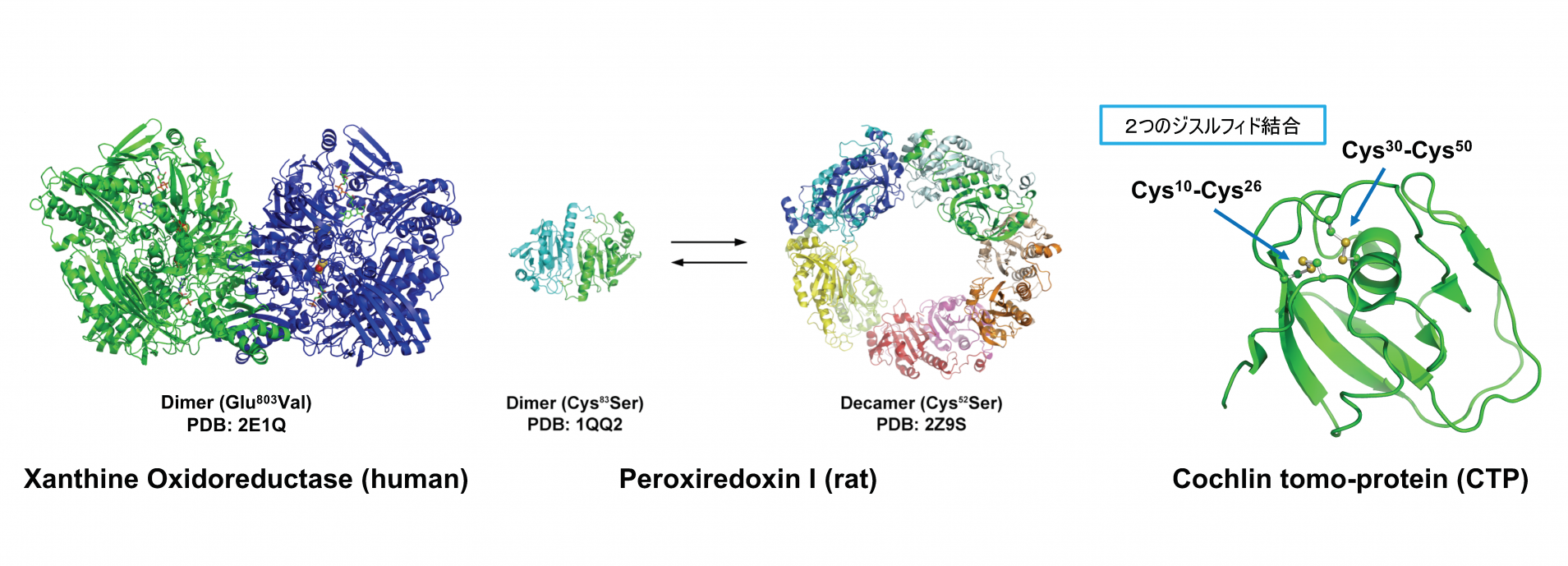

6. 遺伝性疾患に関わるジスルフィド結合をもつタンパク質の構造・機能解析

(助教 松村 智裕)

タンパク質は立体構造が正しく形成されることで特定の機能を果たします。タンパク質の高次構造(三次、四次構造)を構成する重要な化学結合にジスルフィド結合(S-S 結合)があります。私たちは、分子内(三次構造)あるいは分子間(四次構造)のS-S 結合が可逆的に変換することで機能が変化するタンパク質に着目し解析を行っています。

研究を始めるきっかけとなったXanthine Oxidoreductase (XOR)は、分子内S-S 結合の有無で酸化酵素から脱水素酵素へと可逆的に変換されることが解明されています。またPeroxiredoxin I (Prx I)は、二量体と十量体の2つの構造によってペルオキシダーゼ活性が調節されていることを、分子間のS-S 結合に関わるCys残基の変異体を用いることで明らかにしました。これらについてはタンパク質のX線結晶構造解析にも成功しています(1, 2)。近年の研究では、遺伝子性疾患に関わるアルカリフォスファターゼ(ALP)とコクリン(Cochlin)に着目して構造・機能解析を行っています。組織非特異的に発現するALPは分子内S-S 結合が1カ所存在し、このCys残基が変異すると活性が著しく低下して低ホスファターゼ症を発症することが知られています。また、コクリンは内耳に特に多く発現するタンパク質であり遺伝性難聴DFNA9の原因遺伝子とされています。N-末端ドメインが切断されたCochlin tomo-protein (CTP)は内耳の外リンパに特に多く分泌されています(3)。CTPは外リンパ瘻疾患を鑑別するバイオマーカーとして体外診断薬が開発され2022年に保険収載されました。CTPには保存性の高い4つのCys残基が存在し、分子内で2組のS-S 結合が形成されていると考えられていますが、その機能についてはまだよくわかっていません。これらALPやCTPについて、組換えタンパク質を用いたin vitroリフォールディングの手法を一つの足がかりとして、S-S 結合が持つ重要な機能の解明を目指しています。

参考文献

1) Yamaguchi Y, Matsumura T, et al. J. Biochem. 141, 513-24. (2007).

2) Matsumura T, et al. J. Biol. Chem. 283, 284-93. (2008).

3) Ikezono T, Matsumura T, et al. PLoS One. 13, e0191498. (2018)