AYA世代がん

「AYA世代がん」とは、「AYA(Adolescent and Young Adult)世代」、すなわち思春期・若年成人世代(おおよそ15歳から39歳まで)に発症するがんのことを指します。AYA世代は小児がんとも高齢者のがんとも異なる特性や課題を持つとされています。

AYA世代がんの特徴

| 特徴 | 内容 |

| ✅多様ながん種 | 小児がんに多い肉腫・脳腫瘍と、大人に多い乳がん・子宮頸がん・精巣腫瘍・大腸がんなど、両方がみられる |

| ✅診断の遅れ | 症状があっても「若いからがんではないだろう」とされ、診断が遅れることがある |

| ✅治療とライフイベントの重なり | 学業、就職、恋愛、結婚、妊娠・出産など、人生の重要なイベントと治療が重なるため、心身・社会的な負担が大きい |

| ✅妊孕性の問題 | 抗がん剤や放射線治療による不妊リスクがあるため、治療前の妊孕性温存が課題となる |

| ✅支援体制の不足 | 小児・成人医療の狭間で、専門的な支援体制が整っていないことがある |

代表的ながん種(日本で多いもの)

・乳がん

・子宮頸がん

・精巣腫瘍

・骨肉腫・軟部肉腫

・白血病・リンパ腫

・胚細胞腫瘍(卵巣・精巣など)

・脳腫瘍

当院での取り組み

当院では、AYA世代がんに対しては、小児科、腫瘍内科、その他診療科の専門医、放射線治療科、がん看護専門看護師、小児看護専門看護師、精神看護専門看護師、緩和ケア認定看護師、がん化学療法看護認定看護師、乳がん看護認定看護師、医療ソーシャルワーカー、遺伝カウンセラーなどがチームとなり、患者さんを支えています。必要に応じて、(キャンサーボード症例検討会)を開いて、対応方針などを皆で話し合っています。

妊孕性温存について

小児・思春期・若年(AYA世代)のがん患者において、妊孕性(にんようせい)温存は、治療開始前に検討すべき極めて重要な課題です。抗がん剤や放射線治療などは、卵巣・精巣にダメージを与え、不妊のリスクを高めることがあるため、将来の生殖能力を守る選択肢の提示とサポートが必要です。

【妊孕性温存の意義】

・がん治療後も「自分の子どもを持ちたい」と望む患者が多くいます。

・一方で、治療開始を急ぐ必要があるため、タイミングと情報提供が重要です。

・特にAYA世代では、将来設計に直結する問題となります。

【妊孕性温存の方法(男女別)】

・女性

| 方法 | 概要 | 備考 |

| 卵子凍結 | 採卵し、未受精卵を凍結保存 | 排卵誘発が必要(約2週間) |

|

受精卵凍結 (胚凍結) |

排卵後、パートナーの精子と受精 →凍結 |

パートナーが必要 |

| 卵巣組織凍結 | 卵巣の一部を摘出・凍結 |

小児や思春期にも応用可能 研究段階も多い |

|

卵巣移動 (シールド) |

骨盤照射時に卵巣を移動 | 放射線によるダメージを回避 |

| GnRHアゴニスト併用 | 治療中に卵巣機能を抑えることで保護 |

効果は議論あり 補助的手段 |

・男性

| 方法 | 概要 | 備考 |

| 精子凍結保存 | 採取した精液を凍結保存 | 思春期以降に可能 |

| 精巣組織凍結 | 精子を作っていない小児など | 実験的段階(研究施設中心) |

・妊孕性温存の流れ(AYA世代)

1.がんの診断時

→がん種・治療方針・不妊リスクの評価

2.情報提供

→リスクと選択肢について、がん治療チームが患者と共有

3.専門医への紹介

→生殖医療の専門施設(生殖医、婦人科、泌尿器科など)へ迅速に紹介

4.温存処置の実施

→可能であれば治療前に実施

5.がん治療開始

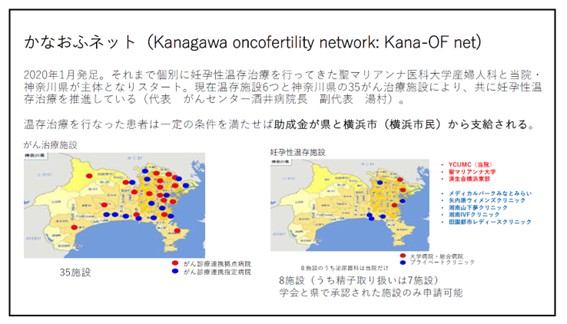

・当院では、かなおふネットと連携し、妊孕性温存について取り組んでいます。

https://j-sfp.org/cooperation/network/kanagawa

・参考になる文献・リンク

『小児・AYA世代がん患者等の妊孕性温存に関する診療ガイドライン2024年12月改訂 第2版』 https://www.j-sfp.org/news/%E5%A6%8A%E5%AD%95%E6%80%A7%E6%B8%A9%E5%AD%98%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B32024%E5%B9%B4%E7%89%88%E3%81%8C%E7%99%BA%E5%88%8A%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F/

ASCO Practice Guideline: Fertility Preservation for Patients With Cancer (2025) https://ascopubs.org/doi/full/10.1200/JCO-24-02782

がん情報情報サービス がん治療と妊孕性温存についての一般向けQ&A

https://ganjoho.jp/public/support/fertility/fertility_03.html?utm_source=chatgpt.com