武蔵小杉病院小児科におけるがん診療体制について

小児がんは、日本において年間約2,000〜2,500人が新たに診断される、比較的まれな疾患です。本邦の小児がん症例(白血病や固形腫瘍など)は、全国規模で臨床研究を進めているJCCG(日本小児がん研究グループ)が作成する各疾患のプロトコールに基づき、標準化された診療が行われています。当院小児科では、小児がんに対する化学療法は実施しておりません。その一方で、初期診断や専門医療機関への橋渡しとして、重要な役割を担っています。

当院小児科の役割

- 小児がんが疑われる患者さんに対し、必要な検査・診断を行う

- 小児外科と連携し、腫瘍の生検や外科的処置を実施

- 診断後は、日本医科大学付属病院小児科と連携し、速やかに化学療法を含む専門治療につなげる

- 脳神経外科、耳鼻咽喉科、整形外科、眼科などの高度な小児専門診療を要する症例については、国立成育医療研究センターや神奈川県立こども医療センターなどの小児がん拠点病院に紹介し、最適な治療が受けられるよう調整

- 退院後の経過観察や地域のかかりつけ医との連携支援を担当

当院小児科・小児外科は、日本医科大学付属病院小児科の連携施設として位置づけられており、初期診断から専門治療への移行が円滑に進むよう体制を整えています。これにより、患者さんとご家族が安心して適切な治療を受けられるよう配慮しています。

小児がん診療の流れ(当院での対応)

白血病や腫瘍が疑われる症例はまずは当院小児科にご相談ください。必要に応じて院内の他科と連携してまずは診断をすすめます。小児がん治療の中心的役割を担うのではなく、診断を主に担当し、治療は専門施設と連携して行う体制をとっています。これにより、患者さんが迅速かつ確実に最適な医療へアクセスできるよう支援しています。

当院での取り組み

当院では、AYA世代がんに対しては、小児科、腫瘍内科、その他診療科の専門医、放射線治療科、がん看護専門看護師、小児看護専門看護師、精神看護専門看護師、緩和ケア認定看護師、がん化学療法看護認定看護師、乳がん看護認定看護師、医療ソーシャルワーカー、遺伝カウンセラーなどがチームとなり、患者さんを支えています。必要に応じて、(キャンサーボード症例検討会)を開いて、対応方針などを皆で話し合っています。

妊孕性温存について

小児・思春期・若年(AYA世代)のがん患者において、妊孕性(にんようせい)温存は、治療開始前に検討すべき極めて重要な課題です。抗がん剤や放射線治療などは、卵巣・精巣にダメージを与え、不妊のリスクを高めることがあるため、将来の生殖能力を守る選択肢の提示とサポートが必要です。

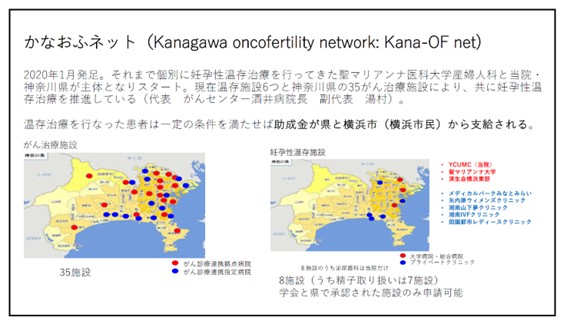

当院では、かなおふネットと連携し、妊孕性温存について取り組んでいます。

https://j-sfp.org/cooperation/network/kanagawa