小耳症の原因・症状・治療法

小耳症とは

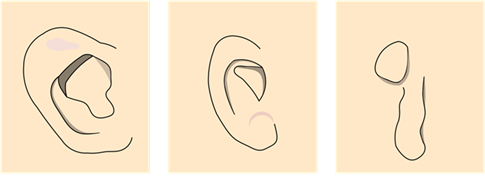

小耳症(microtia)は、先天的に耳介の一部または全体に形成不全が生じる疾患で、耳を形作る軟骨の発育不全によって起こります。外見上の変形の程度には個人差があり、わずかな耳介の変形から、耳がほとんど存在しない重度の形態まで多様なタイプがあります。

日本における小耳症の発症頻度は、約6,000~10,000人に1人とされており、耳介の先天異常の中では比較的まれな疾患です。特に右側の耳に多く見られ、男児に多く発症します。両側性の小耳症は全体の約10%と報告されています。

小耳症は耳介の変形だけでなく、しばしば外耳道(耳の穴から鼓膜まで)に狭窄や閉鎖があり、中耳構造の形成異常を伴うことも多く、これにより伝音難聴を合併することがあります。また、耳の形態異常は、補聴器の装着が困難であったり、マスクや眼鏡をかけられないなど、日常生活にも機能的・整容的な支障をきたします。

さらに、下顎などの顔面形態異常を合併する場合は、「第1・第2鰓弓症候群(first and second branchial arch syndrome)」の可能性があり、形成外科、耳鼻咽喉科、口腔外科などによる集学的(多診療科的)な評価と治療が求められます。

小耳症の治療

小耳症に対しては、補聴器の使用や形成用の装具では根本的な治療は困難であり、耳介の再建には外科的治療が必要です。特に、外耳道や中耳の奇形を合併している場合には、耳鼻咽喉科との連携による総合的な手術計画が重要です。

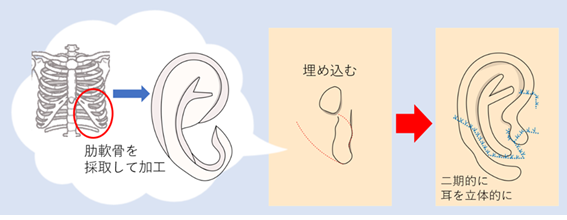

日本では、患者さんご自身の肋軟骨(肋骨の軟骨)を用いた「自家肋軟骨移植術」が標準的な耳介形成術として広く行われています。この方法は、2段階に分けて行われるのが一般的です。

- 第1期手術:胸部から肋軟骨を採取し、それを耳介の形に彫刻加工したうえで、側頭部の皮下に埋め込む手術を行います。

- 第2期手術:およそ半年後に、皮膚を持ち上げて埋め込んだ次回フレームを立体的に突出させ、より自然な耳の形に整える手術を行います。

このような手術には、耳介および胸郭の発育がある程度進んでいる必要があります。手術の実施時期としては、おおむね10歳以上かつ胸囲が60cm以上であることが一つの目安とされています。

よくあるご質問(Q&A)

Q1. 小耳症は遺伝しますか?

A1. 多くの場合は偶発的に発症しますが、ごく一部は遺伝的な要因が関与していることもあります。

Q2. 治療は保険適用されますか?

A2. 小耳症に対する再建手術は、一般的に健康保険の適用対象となります。

Q3. 義耳(人工耳)と肋軟骨による再建、どちらがよいですか?

A3. それぞれに利点・欠点がありますが、当院では自然な見た目と耐久性を重視し、自家肋軟骨による耳介再建を標準治療としています。

「耳の異常」のページはこちら

「埋没耳や折れ耳に対する早期治療と手術」のページはこちら

「耳介変形外来」の外来担当医表はこちら

※小耳症の患者さんは、柘植医師の外来をご予約ください。